Prof. Dr. Wolfgang Ensinger

Unser Ziel ist es, eine neue Generation von Sensoren zu entwickeln, die in enger Anlehnung an ihre biologischen Vorbilder eine hohe Empfindlichkeit und Leistungsfähigkeit haben.

Biologische und Synthetische Nanoporen

Nanoporen in biologischen Zellmembranen sorgen für den Stofftransport von innen nach außen und umgekehrt. Diese Transportsysteme sind selektiv und je nach Membran substanzspezifisch. Jedoch sind biologische Nanoporen wegen ihrer Beschaffenheit außerhalb ihrer natürlichen Umgebung sehr instabil, sodass der sensorische Einsatz in der Analytik stark limitiert ist.

Inspiriert durch die Natur werden synthetische Nanoporen mit einem chemischen oder biologischen Sensor auf der Porenoberfläche funktionalisiert, um den substanzspezifischen Stofftransport von biologischen Nanoporen zu imitieren. Im Gegensatz zu biologischen Nanoporen, sind synthetische Nanoporen in Kunststofffolien thermisch, mechanisch und chemisch viel stabiler und können in technischen Prozessen verwendet werden.

Herstellung von Synthetischen Nanoporen

Die Herstellung von synthetischen Nanoporen in Polymerfolien (z.B. PET, PI) erfolgt im ersten Schritt durch Bestrahlung mit Schwerionen unter Ausbildung von Schadenzonen und anschließendes nasschemisches Ätzen. Je nach Ätzverfahren und -dauer können unterschiedliche Porenformen und –durchmesser bis in den Nanometerbereich erzeugt werden. Das ermöglicht den Einsatz sowohl in der Sensorik, als auch in der Filtrationstechnik.

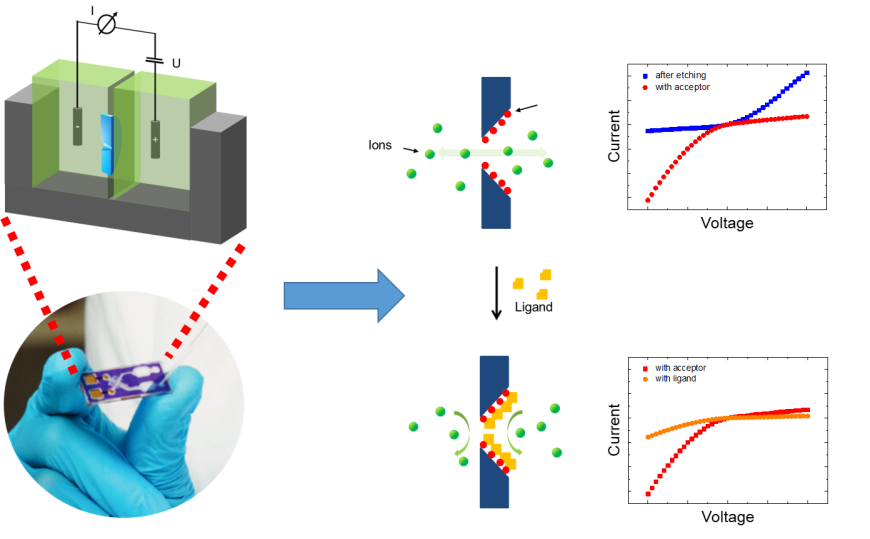

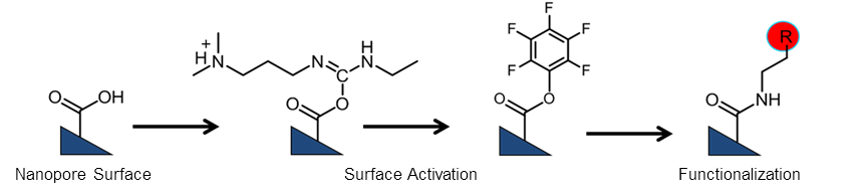

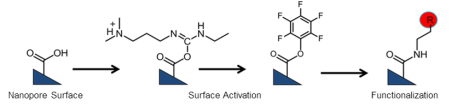

Durch das Ätzverfahren entstehen im Falle von PET freie Carboxylgruppen, die durch Kopplungschemie funktionalisiert werden können. Der Ionentransport durch die Nanoporen wird mittels Strom-Spannungs-Messungen detektiert.

Jegliche Änderung des Ionentransports in Abhängigkeit der Oberflächenladung der Nanoporen und des Porendurchmessers, können mittels Strom-Spannungs-Kurven nachgewiesen werden. Das dient einerseits als Nachweis einer erfolgreichen Funktionalisierung der Porenoberfläche und andererseits kann mit Hilfe des gebundenen Sensors detektiert werden, ob ein bestimmter Ligand im Elektrolyten vorliegt und auch in welcher Konzentration.

Die funktionalisierten Nanoporen können in einen Chip eingebaut und so als Sensor verwendet werden. Ein erster Prototyp wurde in einer Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik entwickelt.